Welche Laborsoftware für die F&E im Labor?

Wer heute in einem F&E-Labor arbeitet, kennt die Situation: Es gibt unzählige Softwarelösungen und doch fühlt sich vieles nach „Standard“ an. Ein LIMS, ein ELN, dazu noch ein paar Excel-Tabellen: Damit lässt sich der Alltag irgendwie organisieren. Spätestens wenn Daten gleichzeitig an mehreren Stellen entstehen oder historische Ergebnisse in aktuelle Projekte einfließen sollen, zeigt sich das Problem: Wissen ist verteilt, Daten sind schwer vergleichbar, Verwaltung bindet Ressourcen – und ohne Integration entstehen Inseln statt Fortschritt.

Die entscheidende Frage lautet also: Welche Software passt wirklich zur F&E und nicht nur zur Dokumentation oder Qualitätskontrolle?

Die Antwort führt weg von klassischen Standardlösungen und hin zu Plattformen, die Daten zusammenführen, Analysen ermöglichen und Wissen langfristig verfügbar machen. Material Intelligence Plattformen wie LabV gehen dabei einen Schritt weiter: Sie unterstützen nicht nur, sondern treiben Forschung und Entwicklung mit KI-Unterstützung voran.

Klassische Softwarelösungen: Was sie leisten und wo sie an Grenzen stoßen

LIMS: Stark in der QS, aber zu starr in der Entwicklung

Ein Labor-Informationsmanagement-System (LIMS) ist unverzichtbar, wenn es um Probenmanagement, Rückverfolgbarkeit und regulatorische Sicherheit geht. In Qualitätslaboren, etwa in der Pharma- oder Lebensmittelkontrolle, ist ein LIMS als Laborsoftware daher der Standard.

In der F&E jedoch sieht die Realität anders aus. Hier laufen Versuche nicht nach festen Prüfplänen ab, sondern sind häufig iterativ: Rezepturen werden angepasst, Ergebnisse verglichen, Daten neu kombiniert. Genau in solchen Szenarien stößt ein LIMS an Grenzen. Seine Grundlogik ist darauf ausgelegt, vordefinierte Abläufe abzuarbeiten und nicht darauf, flexible Entwicklungszyklen zu unterstützen.

Für ein F&E-Team bedeutet das:

• Jede neue Rezepturentwicklung oder Formulierung muss erst in starre Strukturen gepresst werden.

• Änderungen während des Projekts sind nur über Umwege möglich.

• Wissen bleibt in einzelnen Projekten verhaftet, anstatt wiederverwendbar zu sein.

Das erklärt, warum LIMS zwar in der Qualitätssicherung unverzichtbar ist, in der F&E aber schnell zum Bremser wird.

Ein Lackhersteller in Süddeutschland wollte beispielsweise Rezepturversuche im bestehenden LIMS dokumentieren. Schnell zeigte sich: Die Software war auf Prüfpläne und standardisierte Abläufe ausgelegt, nicht auf iterative Formulierungen oder schnelle Anpassungen. Jedes neue Experiment erforderte Workarounds. Am Ende griffen die Entwickler wieder zu Excel und genau das Datenchaos entstand, das man eigentlich vermeiden wollte.

ELN: Digitale Laborbücher ohne Prozesslogik

Das elektronische Laborjournal (ELN) ist eine Laborsoftware, welche die Dokumentation erleichtert und die Nachvollziehbarkeit verbessert. Für Forschungsteams ist das hilfreich, solange es um Beobachtungen, Notizen oder Messergebnisse geht. Aber ELN-Systeme bleiben Inseln: Sie dokumentieren, ohne Projekte, Datenflüsse oder Teams miteinander zu verbinden.

Excel: Flexibel, aber riskant

Excel ist das „Schweizer Taschenmesser“ im Labor. Aber ist das die richtige F&E-Software? Eine Tabellenkalkulation ist flexibel, vertraut und sofort verfügbar. Für einfache Tabellen oder Rezepturen ist das praktisch. Doch mit wachsenden Datenmengen wird Excel fehleranfällig und bei vielen Dateien unübersichtlich. Das alles führt letztlich zu einem echten Innovationshemmnis.

Ein Beispiel aus der Farben- und Lackindustrie zeigt das deutlich. Ein mittelständischer Hersteller verwaltete jahrelang Rezepturen in Excel. Als ein neuer Projektleiter ältere Versuchsreihen nachvollziehen wollte, stellte er fest: Manche Dateien waren doppelt angelegt, andere widersprachen sich, und eine Versionshistorie gab es nicht. Die Konsolidierung kostete Wochen. Was einst flexibel begann, wurde zu einem Problem.

👉 Zwischenfazit: LIMS, ELN und Excel sind Laborsoftware, die Daten erfassen, aber nicht helfen, daraus Wissen abzuleiten oder Entwicklungszyklen zu beschleunigen.

Warum Forschung und Entwicklung mehr braucht

Forschung und Entwicklung ist dynamisch: Daten entstehen parallel an vielen Stellen, Experimente verlaufen iterativ, Fragestellungen ändern sich. Klassische Laborsysteme sind jedoch für statische Prozesse gebaut und nicht für die Realität in Forschung. Sie sind schlichtweg keine F&E-Software.

Das Ergebnis:

• Sie verwalten, aber sie unterstützen keine Entscheidungen.

• Sie dokumentieren, aber sie beschleunigen keine Entwicklungen.

• Sie sichern ab, aber sie treiben Innovationen nicht voran.

Wer heute wettbewerbsfähig bleiben will, braucht aber eine F&E-Software, die mitdenkt:

• Daten müssen verknüpft statt isoliert sein.

• Wissen muss wiederverwendbar werden.

• Entscheidungen brauchen Unterstützung in Echtzeit, nicht nur Rückblicke.

Moderne Alternativen für die F&E

Moderne LIMS

Moderne LIMS sind eine Weiterentwicklung klassischer Systeme. Sie bieten strukturiertere Datenmodelle, moderne Benutzeroberflächen und Schnittstellen, häufig auch cloudbasierte Ansätze. Anders als ältere Systeme nutzen sie vorhandene Daten nicht nur zur Dokumentation, sondern auch für einfache Auswertungen und Visualisierungen. Das erleichtert Einführung und Bedienung und senkt den Pflegeaufwand.

Doch trotz dieser Verbesserungen bleibt die Grundlogik dieselbe. Ein modernes LIMS ist nach wie vor auf klar definierte Abläufe in der Qualitätskontrolle zugeschnitten. Für die F&E, wo Versuche iterativ verlaufen, Daten flexibel verknüpft und in neuen Kontexten wiederverwendet werden müssen, sind auch moderne LIMS nur eingeschränkt geeignet. Sie verwalten zuverlässig, aber sie treiben Forschung und Entwicklung nicht aktiv voran.

F&E-Plattformen

F&E-Plattformen gehen über klassische Laborsoftware hinaus. Sie sind nicht auf vordefinierte Abläufe wie ein LIMS zugeschnitten, sondern bilden den gesamten Entwicklungsprozess ab – von Projekten über Daten bis zu beteiligten Personen. Dadurch entsteht ein kontinuierlicher Informationsfluss. Ergebnisse bleiben nicht isoliert, sondern sind vergleichbar, wiederverwendbar und in neuen Kontexten nutzbar.

Im Unterschied zu LIMS sind Plattformen eine F&E-Software, die nicht nur dokumentieren und verwalten, sondern ein Werkzeug für aktives Wissensmanagement. Daten lassen sich auswerten, verknüpfen und in Beziehung setzen. Bestehendes Know-how aus früheren Rezepturen oder Optimierungsschleifen wird so eingebunden und für neue Variantenentwicklungen genutzt.

Technologisch setzen die meisten Lösungen auf cloudbasierte Infrastrukturen, moderne Benutzerstandards und eine datengetriebene Logik. Ihr Ziel ist es, Entwicklungswissen systematisch zu sichern und teamübergreifend nutzbar zu machen.

Material Intelligence Plattformen

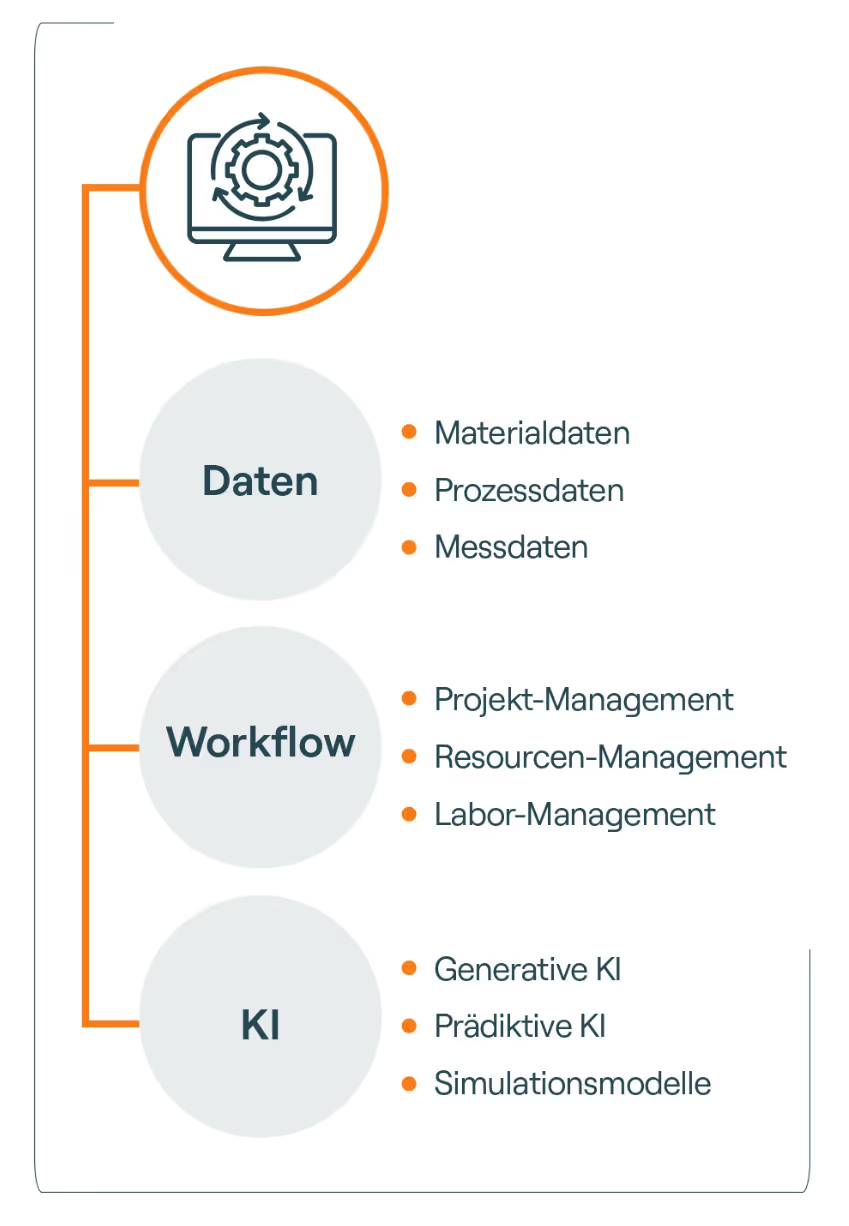

Noch einen Schritt weiter gehen Material Intelligence Plattformen wie LabV. Sie verbinden Formulierung, Tests und Verfahren in einem System und schaffen damit einen ganzheitlichen Datenraum.

Ihre Stärken sind klar:

• Konsistente Datenbasis: Rohstoffe, Rezepturen, Ergebnisse und Freigaben sind logisch miteinander verbunden.

• Entscheidungsunterstützung: KI-gestützte Analysen liefern Vorschläge, helfen Trends zu erkennen und machen Zusammenhänge sichtbar, die sonst verborgen blieben.

• Effizienz: Bestehendes Wissen lässt sich wiederverwenden, Entwicklungszyklen werden kürzer, Nachvollziehbarkeit steigt.

• Vergleich in Echtzeit: Experimente können direkt nebeneinandergestellt werden, was einen enormen Zeitgewinn für die F&E darstellt.

• Standardisierte Abläufe mit Flexibilität: Wiederkehrende Schritte lassen sich automatisieren ohne den kreativen Freiraum der Forschung einzuschränken.

So entsteht ein System, das nicht nur dokumentiert, sondern den gesamten F&E-Zyklus produktiver macht. Es schafft eine Wissensbasis, die über einzelne Projekte hinausgeht und die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen wie beispielsweise der Entwicklung und Qualitätssicherung erleichtert. Das ist von Vorteil gerade in datenintensiven Branchen wie Farben, Lacke, Kunststoffe oder Batterien. Mit Material Intelligence sind Daten, Workflows und KI in einer Plattform integriert und bildet so die Basis für eine F&E-Software, die mehr leistet als neue oder klassische LIMS.

Material Intelligence in der Praxis = konsistente Datenbasis

Wie das in der Lackbranche aussieht, zeigt ein LabV-Projekt, das wir in einer Case Study dokumentiert haben: Ein Produzent konnte alle relevanten Daten, von Rohstoffchargen über Formulierungen bis zu Prüfergebnissen, in einem konsistenten System innerhalb von LabV abbilden.

Ein Beispiel aus der Praxis: Wurde ein neues Bindemittel getestet, konnten die Ergebnisse sofort mit früheren Projekten abgeglichen werden. Trends bei Haftung oder Glanzgrad ließen sich in Sekunden erkennen. Statt Tage mit der Suche in alten Excel-Dateien zu verbringen, standen die Daten auf Knopfdruck bereit. Entwicklungszyklen verkürzten sich, die Zeit für die Formulierungsvorbereitung sank um rund 30 %. Gleichzeitig stieg die Wiederverwendbarkeit von Versuchsdaten. Das ist ein entscheidender Vorteil in einer Branche mit steigenden regulatorischen Anforderungen und schwankenden Rohstoffpreisen wie der Farben- und Lackindustrie.

Fazit: Was F&E heute wirklich braucht

Die Ausgangsfrage „Welche Software für die F&E im Labor?“ lässt sich klar beantworten:

• LIMS sind wertvoll für Qualitätssicherung und standardisierte Abläufe.

• ELN und Excel erleichtern Dokumentation, bleiben aber Insellösungen.

• F&E-Plattformen und Material Intelligence Systeme sind die Zukunft, weil sie Daten verknüpfen, wiederverwendbar machen und Entscheidungen aktiv unterstützen.

LabV ist ein Beispiel für diesen neuen Ansatz. Eine Material Intelligence Plattform, die Datenintegration, Automatisierung und KI-Analysen verbindet. Damit wird eine Software im Labor wie LabV nicht nur zur Ablage, sondern zu einem Werkzeug, das Innovation beschleunigt, Qualität sichert und die Entwicklung vorantreibt. Wer tiefer in das Thema einsteigen möchte, dem empfehlen wir das Webinar Laborsoftware 2025: Vergleich, Einordnung, Entscheidungshilfe.

Autor: Dr. Marc Egelhofer